くれいしブログ

1歳頃のお子様のお母様から「寝るときにいつも指しゃぶりをするの

ですがやめさせたほうがいいですか?」と聞かれることがありますが、

この時期の指しゃぶりは上顎へのタッチを楽しんでいるので無理に

やめさせなくてもいいです。

赤ちゃんにとっての指しゃぶりは、離乳食が食べられるようになるための大事なトレーニングです。

離乳食が始まる前から手や指やおもちゃなどを口に持っていき形や感触の感覚を養います。1歳頃の指しゃぶりはまったく気にすることはありませんので、心配せずにやらせてあげましょう。

しかし、3歳頃を過ぎても続いていると、出っ歯になったり、開咬(奥歯をかんでも前歯が閉じない)などの問題が起きることがあります。3歳頃までに指しゃぶりがやめられた場合は、自然に歯並びが治る場合もあります。

心配な時は歯医者さんに相談しましょう。

また、おしゃぶりは、鼻呼吸を促すや出っ歯にならないなどの効能をうたっているものもありますが、

こうした効果の裏付けは、現状では確認されていないようなので、

できれば2歳になる頃にはやめさせるようにしていきましょう。

☆指しゃぶりをやめさせる効果的な方法☆

寝る前の指しゃぶりは、しゃぶっている方の手をつないだりして防ごうとしてもいやがる事があります。

その逆の手をお母さんが握ってあげたり、大きいぬいぐるみを抱っこさせてぬいぐるみのお世話(指しゃぶりをしない方の手で抱っこやトントンさせる)をさせます。

そうするとそちらの方に意識が集中してやめられることがあります。

一度試して見て下さい♪♪

こんにちは。

今回も3組のママとおちびちゃんたちが来てくれました 😆

今回の親子教室は「歯をぶつけた時の対処法」でした。

伝い歩きをし始めた男の子や1才4ヶ月の女の子も歯を机などにぶつけた経験があるとのことで、お母様方も心配していたとのことでした。少しでもお役に立てる情報が伝えられたのではないかと思います。

その後少し歯磨きについてお話をしました。

またそれぞれのお子様の口の中をみながら仕上げ磨きのコツなどもお伝えしました。

今回もいろいろ質問していただいたり、わきあいあいとした雰囲気の中で教室をすることができました♪♪お子様もおもちゃで楽しそうに遊んでいましたよ。

次回は11月9日(水)10:00~

「むし歯の成り立ちとむし歯になりにくい食生活」です。

こんにちは。

本日第3回 親子教室が無事開催されました。

今回も5組の親子がご参加くださいました 😆

歯並びについての説明をしっかりじっくり聞いてくれていました。

その間子供たちはお利口さんにおもちゃで遊んでくれましたよ 😀

歯磨きの実践では少しぐずぐず言っていた子も、

いざ先生が優しく声掛けをしながらお口の中を拝見!

指導のもとママが歯ブラシでコショコショすると、

おとなしくされるがままになってました 😳

コショコショしたあとはこの笑顔(*’ω’*)

みんなかわいい笑顔をみせてくれてありがとう(*^▽^*)♪

次回親子教室 10月12日 10:00~『歯をぶつけたときどうする?』

ご予約はこちらのフォームからお願いいたします。

第2回 親子教室を開催いたしました 😆

今回は少し大きなお姉ちゃんお兄ちゃんも参加してくれました。

夏休み特別企画ということで、

歯科材料を使用して手形を採ってもらいました。

こちらの大きな手形はスタッフの作品です 😆 😎 😆 😎

隣の小さい模型は”人差し指”です。

見た目はちょっと不気味です・・・( ;∀;)

あらかじめ石膏で型抜きをしておいた

子供に人気の”ワンピース”に出てくる、ルフィやその仲間たちなど・・・に

色鉛筆やクーピーでお好きな色で色塗りをしてもらいました☆

お母さんのスマホで画像を調べて一生懸命色塗りをするお兄ちゃん 🙄

とても楽しそうにしてくれていました(*’ω’*)

お兄ちゃんは”指模型”も作りました!!

早速、石膏を流しましたので後日お渡しすることになっています。

今回の親子教室には前回ご参加くださった親子もいらっしゃいました (⋈◍>◡<◍)。✧♡

笑いの絶えない楽しい親子教室が開催できております。ありがとうございます(*^▽^*)

こうして少しずつ回を重ねてご参加いただけるように、

内容もしっかり考えていきますのでよろしくお願いいたします。

乳歯についてまだまだ気になることはたくさんありますよね・・・

ご参加くださった方から”歯についてのQ&A”をまとめております。

ぜひ参考になさってください。

次回の親子教室は9月14日(水)10:00~

「歯っていつ生えてくるの?」ご予約フォームはこちらから

歯の豆知識

タイトル:歯科医院で使う麻酔のはなし

歯科医院で受ける麻酔の注射は、針先が目の近くに迫ってくるし、麻酔薬が注入される違和感もあったりして気が重いものですよね?でも、最近では細やかな配慮を何重にも重ねることで、注射の痛みはもちろん、違和感もグッと減らして患者さんにやさしい麻酔をしています。

歯科医院の麻酔 どんなのがある?

- 小さな痛みを消す!

表面麻酔

局所麻酔の一種で、歯ぐきに塗り、その表面を麻痺させて痛みを消します。歯の痛みを消すことはできませんが、注射のチクッとする痛みを消すことができ、また麻酔薬を注入したときのズーンとする鈍い痛みや違和感をやわらげます。

注射が苦手な人は「表面麻酔をしてください」と治療前にお伝えください。

麻酔薬が唾液で流れないように、お口の中にガーゼやロールコットンを入れてブロックし、乾かした歯ぐきに塗った麻酔薬が垂れないように数分待つと効いてきます。

むし歯・歯周病の治療や抜歯に。

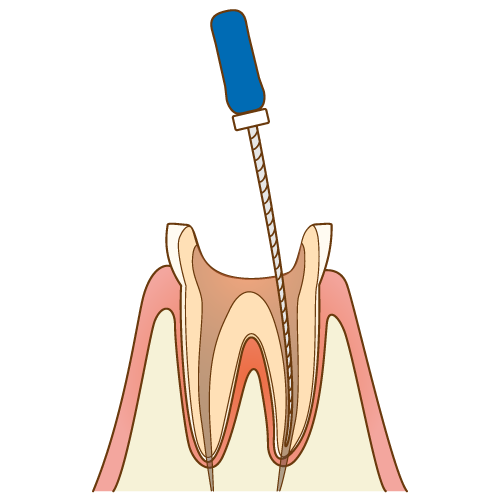

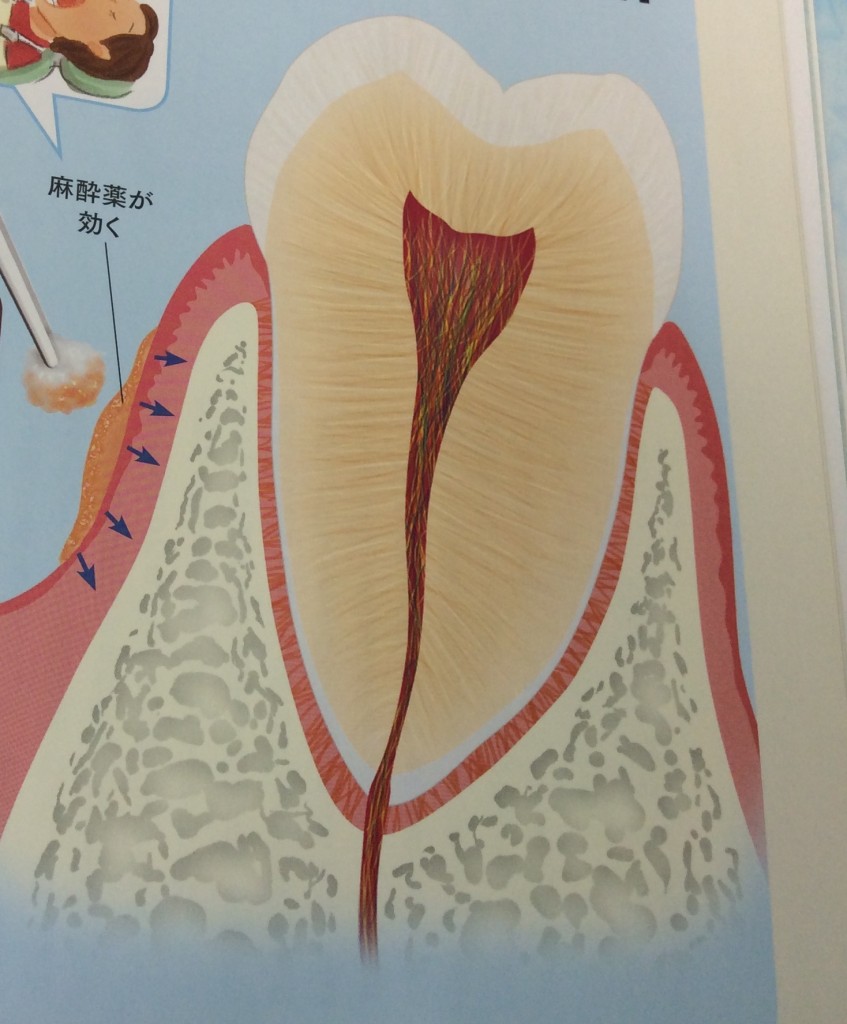

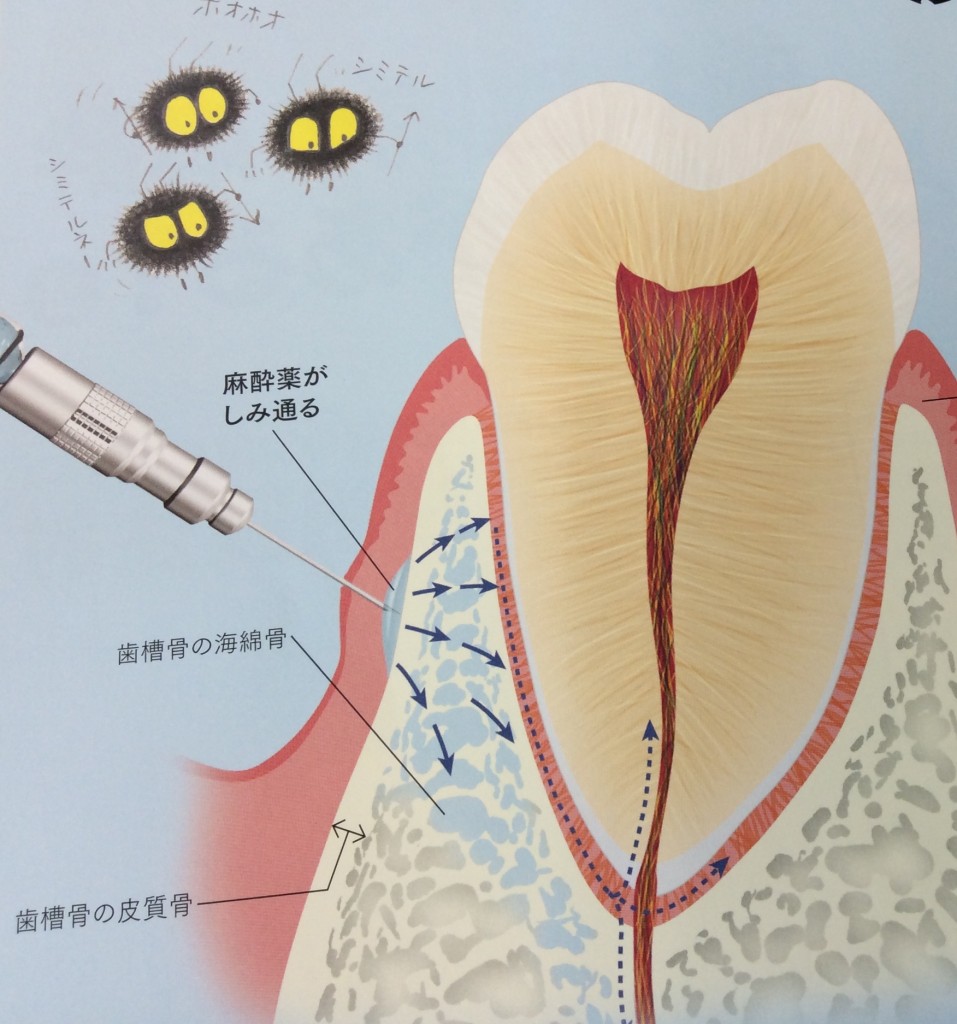

1. 浸潤麻酔

いわゆる「歯医者さんの麻酔」です。局所麻酔の一種で、麻痺させたい箇所に近い歯

ぐきから麻酔薬を注入します。歯科医院でいちばん多く使われている麻酔法で、

むし歯治療に、歯周病治療にとさまざまな場面で登場します。

「浸潤」麻酔と呼ぶのは、注入された麻酔薬が歯を支えている骨(歯槽骨)にしみ通り、歯の神経に届いて効き目を発揮するからです。歯槽骨の表面は皮質骨といって硬いのですが、その内面は海綿骨と呼ばれる粗い軽石のような骨のしくみになっています。注射して数分すると麻酔薬はここを通って歯の神経へと到達し、2~3歯の範囲に聞いてきます。

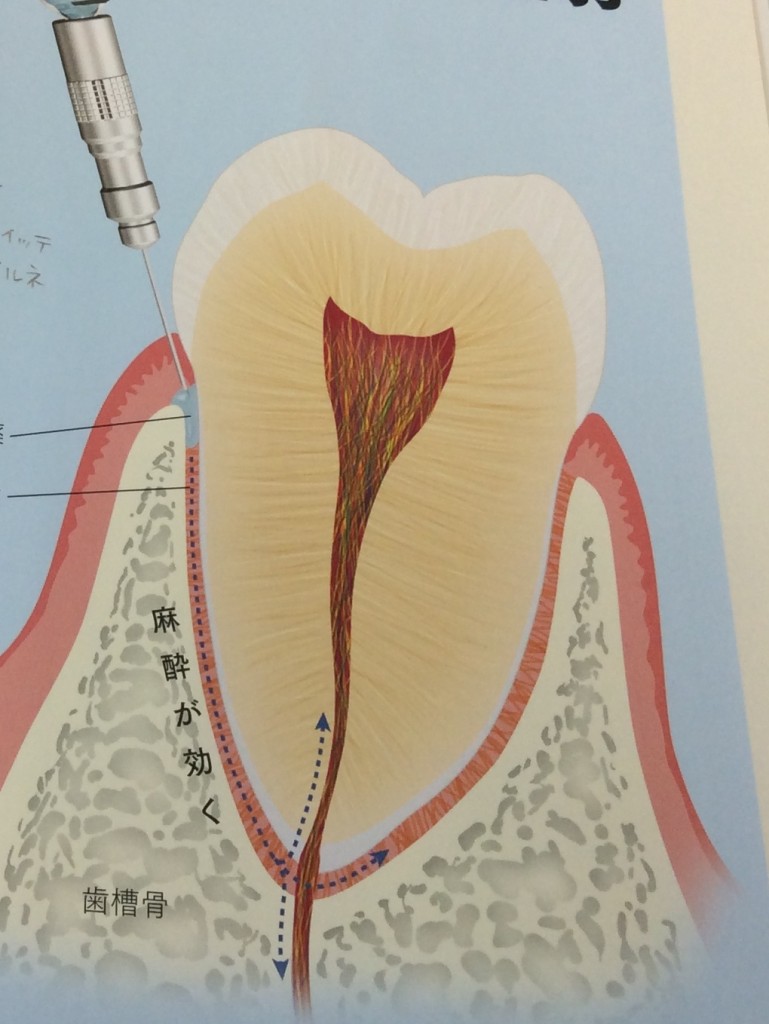

- 歯根膜注射

浸潤麻酔の仲間に歯根膜注射という方法があります。歯を包み込む歯と骨(歯槽骨)をつないでいる靭帯である歯根膜に麻酔薬を注入し、しみ込ませます。②-1の浸潤麻酔がなかなか効かないときによく用いられる方法で、麻酔薬のしみ込みを阻む組織がないため、注入すると歯根膜をつたってスッと聞いてきます。

ここに注意!

- 歯と骨をつなぐ歯根膜に針を刺して薬を流し込むため、麻酔が切れてからも、咬むと歯が浮くような感覚が1~2日ほど残ることがあります。

- それほど頻度は多くありませんが、歯根膜の周囲が汚れていると、針を刺した傷に細菌が入って炎症を起こすことがあります。咬むと痛みますが、数日すると治まってきますので、ご心配いりません。

- 親知らずの抜歯や痛みの激しい神経の治療に。

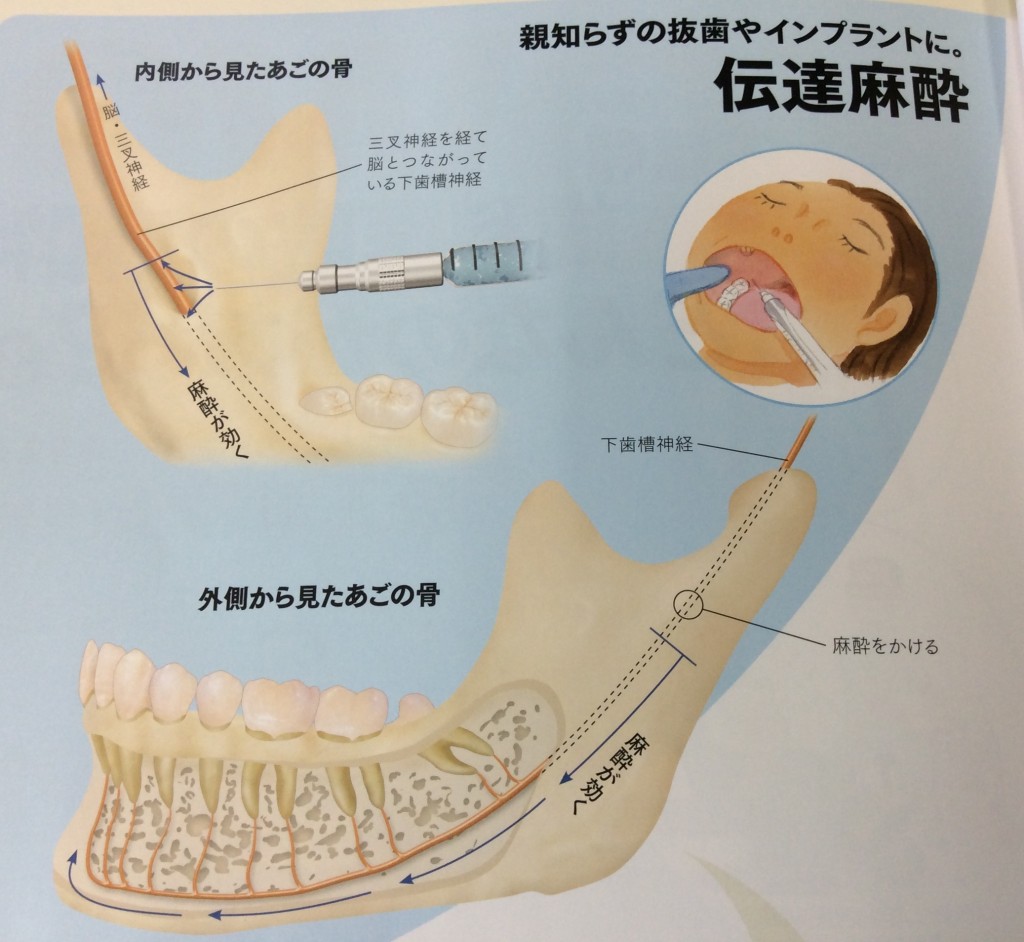

伝達麻酔

伝達麻酔は、枝分かれした小さな神経に効かせる局所的な麻酔ではなく、口の奥の方を通る三叉神経の支流の太い神経の根元の近くに麻酔注射を打つというものです。

注射を一本打つだけで、この太い神経から枝分かれしている細かい神経の末端までドンと広範囲に効きます。つまり、下あごの太い神経の近くに麻酔すれば、下あごの片側全体に麻酔を効かせることができます(ただし、奥歯頬側の歯ぐきを除く)

この麻酔は長時間に渡ってしっかりと効果が続くので、親知らずの抜歯やむし歯が大きく神経を取らないといけなくなった場合に用いられます。また、一度に広範囲の処置をする場合や、浸潤麻酔だけでは効かない患者さんにも用いることもあります。

ここに注意!

- 伝達麻酔の注射は長く効くので、治療終了後もしばらくはしびれが続きます。また、舌や唇も一緒にしびれてしまいます。ご不便でしょうが、麻酔が切れるまでしばらくの辛抱をお願いします。

- 周りにある筋肉や靭帯が針で少し

傷つくことがあり、口を開けにくくなることがたまにあります。通常1~2日で治りますので、ご心配いりません。

この他にも、吸入鎮静法(笑気)や静脈内鎮静法といった麻酔もあります。

吸入鎮静法は、治療に恐怖心の強いお子さんや、嘔吐反射が強い方、歯科治療が極度に苦手な方にぴったりな麻酔法です。笑気ガスと高濃度の酸素を鼻から吸入します。不安感や緊張した気持ちがやわらいで、リラックスし快適な気分になります。

静脈内鎮静法は、吸入鎮静法よりさらに効果が高いです。歯科麻酔専門医の管理のもと、血圧や心拍数のモニターや酸素吸入を行い、患者さんの全身状態を管理しながら、鎮静薬を点滴します。親知らずの抜歯やインプラント手術、持病のある方、強い歯科恐怖のあるかたなどに用いられますが、安全に行うには、全身麻酔に準じた設備と技術が必要です。

乳歯には前歯から奥歯にかけて、AからEの名前がついています。

下の歯

~ 生後9ヶ月 ~

下の前歯(下のA)が生えてきます☆

この後上の前歯(上のA)も生えてきますよ^^

~ 1歳から1歳半 ~

Aの隣に上下のBが生えてきます☆

~ 1歳半から2歳 ~

その次は、Cではなくて奥歯のDが生えてきます☆

ちゃんとその後に犬歯のCが生えてきますよ☆

Dの後ろにふたつめの奥歯Eが生えてきます☆

乳歯は合計20本です。

6歳頃になるとEの後ろに永久歯が生えてきますよ☆

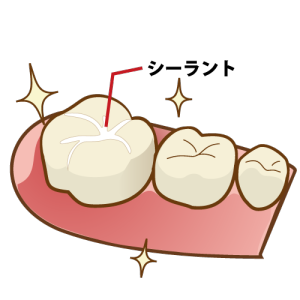

♯ 乳歯の虫歯になりやすいところ ♯

2歳まで…上の前歯の表面!

2歳まで…上の前歯の表面!

右の図のように歯の表面をくるくる磨きしましょう♪

また、寝る前に哺乳瓶で糖分の含まれた飲み物を取ると、前歯の裏側が虫歯になってしまいます!

そのような習慣をつけないようにしましょう♪

2歳から3歳まで…上の前歯の歯と歯の間!

3歳を過ぎると…上下の奥歯の噛み合わせの面と歯と歯の間!

奥歯が生えてきたら、噛み合わせ面が虫歯にならないようにシーラントという予防処置をすると良いですよ☆

歯と歯の間はフロス(糸ようじ)を使ってお掃除しましょう♪

☆ 診療報酬改定のお知らせ ☆

平成28年4月1日より厚生労働省による診療報酬改定に伴い、一部負担金が変更になります。

3月までと診療内容が同じでも、窓口でのお支払金額が異なる場合がございますので、ご了承ください。

当院は、これからも質の高い医療サービスの提供を心掛けてまいります。

時ならぬときにキーンとしみて私たちを苦しめる知覚過敏。

「病気ではないし…」「そのうちおさまるだろうから…」と我慢をしてはいませんか?

慢性化したり、症状が重くなる前にぜひご相談ください!

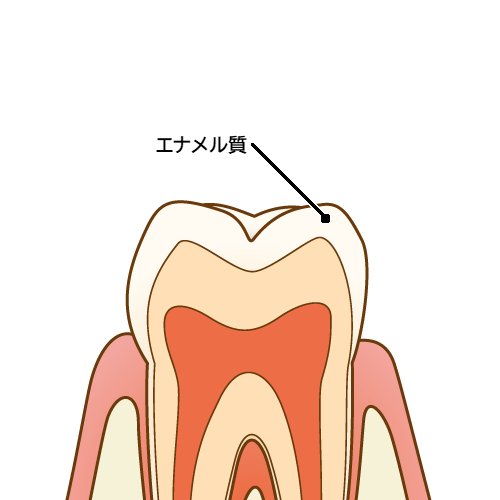

知覚過敏とは、外界の刺激から歯を守ってくれるエナメル質のどこかが失われたり、ヒビ割れたりすることで起こる症状。

エナメル質に守られていた象牙質がむき出しになり、刺激を受けると、その刺激が神経に届いてしまい、キーンと鈍い痛みが生じる。

いつの間にか痛みが消えてしまうこともあるため安心している人も多いが、実は歯が壊れかけていたり、痛みがのちに慢性化して病的な痛みに移行することもあるので、油断は禁物。

また、知覚過敏だと思っていたらむし歯や歯周病の痛みだったということも…。

直接の原因にはどんなものがある?

1、エナメル質にヒビが入った!

強い力が加わったり噛みあわせが悪く、エナメル質にヒビが入ってしまうと知覚過敏の原因になります。ヒビが生じていても、いっけん何の問題もない健全な歯にみえてしまうケースも少なくないです。

2、古い詰め物の周りにすき間や亀裂が出来た!

詰め物が古くなると、歯との間にすき間が出来てしまうことがあります。また、金属の詰め物は非常に硬いため、噛む力によってその歯だけでなく反対側の歯も傷め、亀裂が入ってしまうことがあります。

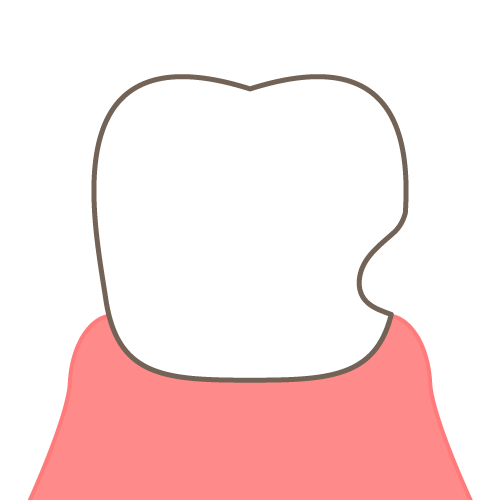

3、エナメル質が傷み、楔状に欠けた!

歯ぎしりや食いしばりなどの強い力が歯にかかり続けると、力の集中する根元のエナメル質がタイルのようにポロポロはがれます。すると、むき出しになった柔らかい象牙質が削れ、楔状にへこんでしみる原因に。ゴシゴシ磨いてしまうと象牙質がさらに削れてしまうので注意が必要です。

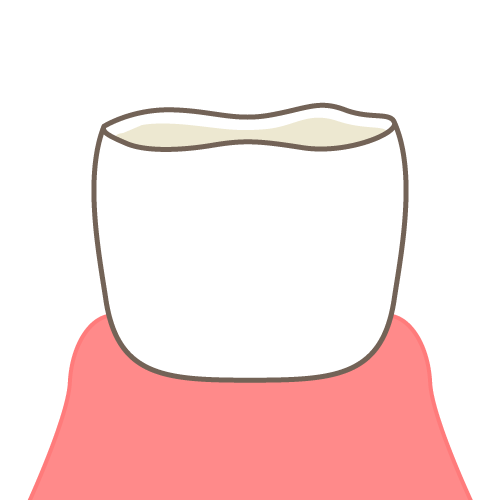

4、エナメル質が摩耗した!

強い力で擦り合わせ続けると、エナメル質が摩耗してしまいます。

象牙質がむき出しになると、エナメル質より柔らかいため、さらにたくさんすり減り、しみる原因になることも。歯ぎしりの癖のある方によくみられます。

5、すっぱい飲食物でエナメル質が薄くなった!

酢やレモンなどの酸性の飲食物は歯にとっては被害甚大。酸で溶けてエナメル質が失われるとしみる原因になります。

知覚過敏の治療ってどうすすめる?

ステップ1、自然治癒を促す

ステップ2、コーティングする

コーティング剤で象牙質の中の象牙細管を封鎖し、外からの刺激を遮断します。

ステップ3、

レジンで詰める

歯と同じ色のレジンというセメントのような素材のもので塞ぐ方法です。

ステップ4、神経を取る

ここまでの治療が効かないとなると神経に炎症が広がっているので神経を救うことが難しいため、大きな虫歯の治療と同じように神経を取り除き、痛みを止めます。