唾液の飛沫を浴びやすい環境で働いているという理由で新型コロナウイルスの感染拡大当初から、「もっとも感染リスクが高い職業」とされた歯科。

ところが幸いにも、2021年末までに歯科診療を介したクラスターは確認されていないのです。

国内で次々クラスターは起きニュースになるなか、リスクが高いはずの歯科で、なぜ感染を抑えられてきたのでしょう?そのカギを握るのが、歯科が平時から続けてきた標準予防策です。

歯科診療を介しての新型コロナのクラスターが起きてこなかった理由。それは普段から感染管理の標準予防策が行われ歯科全体に浸透しているからです。

Q:パンデミック当初、「歯科は飛沫が飛ぶから受診はしないほうがいい」とツイッターなどでよく見ました。でも、歯科診療発のクラスターはニュースで見かけませんね。歯医者さんって感染管理が上手何でしょうか?

↓

A:確かに当初はそういう報道がありましたよね。ただ、歯科では平時から感染対策の標準予防策が浸透しているので、コロナ危機の中でもそれが活きたのかなと思っています。

他の医療分野と歯科の感染管理の違いが分かりやすいのが診療時のマスクと手袋。歯科ではパンデミックが起きる前から通常診療で使ってきました。

Q:歯医者さんはコロナ禍になる前からマスクと手袋をしていましたね。確かに他のお医者さんとはだいぶ違う感じがします。

↓

A:患者さんがご覧になったときに一番違いが分かりやすいのが、マスクとグローブ(手袋)を以前から使っていることかもしれませんね。今では歯科のトレードマークのようになっています。

使用した器具は、院内のオートクレーブで完全滅菌。診療環境は消毒用アルコールや次亜塩素酸ナトリウムで消毒。コロナ前からの通常業務です。

Q:使った器具ってどんなふうに滅菌するのですか?歯科の普段からの感染管理にとても興味があります!

A:歯科では、滅菌を更に徹底して「滅菌処理」を行っています。オートクレーブという装置で高温+高圧の蒸気を器具の隅々に届かせ、ウイルス・細菌を完全に死滅させるのです。

新型コロナ対策に欠かせないのが、密閉、密集、密接の回避。スタンダード・プリコーションに加え、3密対策も徹底しています。

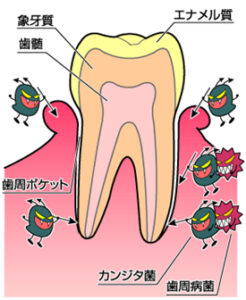

新型コロナの主たる感染経路として明らかになっているのが唾液の飛沫による感染。中でも問題なのがウイルスを含むごく小さな飛沫、エアロゾルによる感染です。「予約制」という強みを生かした待合室の3密対策、そして換気を徹底して患者さんをお迎えしています。

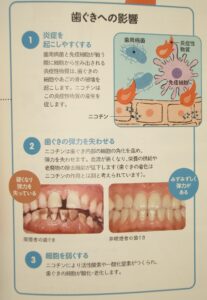

感染対策の3本柱は、「ウイルスの除去」「感染経路の遮断」、もう一つが「抵抗力の増強」です。健康なお口が身体の元気を支えます。

Q:歯が丈夫だと身体も元気だと最近よく聞きます。歯を大切にしたいなと思うのですが何から始めたら良いでしょう?

A:とても大事なのが普段からの「口腔健康管理」です。「口腔健康管理」とは、痛い時だけ駆け込むのではなく、定期的に歯科に通ってお口の健康を保つという考え方です。「治療中心型」の受診からトータルな健康を意識した重症化予防のための歯科受診に変えていきましょう。

新たな変異種が世界で猛威を振るい、ブレイクスルー感染が起きる中、歯科も気の抜けない日々が続きます。ワクチン接種が進みデルタ株の流行が鎮静化して一息ついたのもつかの間、新たな変異種が現れ、まだまだパンデミックの収束には時間がかかりそうです。また、ワクチン接種後のブレイクスルー感染は、無症状でも感染を拡大させていることが有り、院内感染を未然に防ぐには感染対策の一層の徹底が必要です。安全な診療環境を守るために、来院時は感染対策へのご協力をお願い致します。