むし歯の記事

今回の親子教室のテーマは「歯をぶつけた時の対処法」でした![]()

ちょうどお子様がハイハイをするようになり、口をぶつけたことがあったという話や

伝い歩きから歩こうとし始めているお子様のお母様も、口をぶつけないか

心配ですという話もありました。

歩き始めのお子様はよく転んで口をぶつけることが多くなるので、お母様自身が

慌てず落ち着いて対処できるようにすることが大事かなと思います![]()

歯磨きについてのアドバイスもしました![]()

今回は6組の親子が参加してくださいました![]()

お母様同士でお口の中以外のいろいろなお話もしていたので

これからもこのような教室を開いてお母様同士のコミュニケーションの場を

作れたらなと思います![]()

お子様のお口の中で気になることやお口の中以外でも開いてほしいテーマなどがありましたら、

ぜひHPからメール下さいね![]()

今回の親子教室のテーマは「0歳からの虫歯予防」でした。

今回は5組の親子が参加してくださいました 😆

参加してくださったお子様は8ヶ月~1才2ヶ月のお子様だったので、

歯が生え始めで歯磨きをどうしたらいいか、歯磨きを嫌がって困るなどの悩みなどがいろいろありました。

虫歯予防のポイントを説明し、みなさんの悩みにもお答えしながらすすめました。

最後にそれぞれのお子様のお口をみながら仕上げみがきについてもお伝えしました。

5組の参加だったのでにぎやかで楽しい教室となりました![]()

![]()

![]()

![]()

またお母さん同士も普段の育児についてお話したりしていたので、

これからもお口のことだけではなく気軽にお母さん同士がいろいろお話できる場にしていけたらなと思います!

次回のテーマは「上手に歯磨きできるかな?」です。

こんにちは。

今回も3組のママとおちびちゃんたちが来てくれました 😆

今回の親子教室は「歯をぶつけた時の対処法」でした。

伝い歩きをし始めた男の子や1才4ヶ月の女の子も歯を机などにぶつけた経験があるとのことで、お母様方も心配していたとのことでした。少しでもお役に立てる情報が伝えられたのではないかと思います。

その後少し歯磨きについてお話をしました。

またそれぞれのお子様の口の中をみながら仕上げ磨きのコツなどもお伝えしました。

今回もいろいろ質問していただいたり、わきあいあいとした雰囲気の中で教室をすることができました♪♪お子様もおもちゃで楽しそうに遊んでいましたよ。

次回は11月9日(水)10:00~

「むし歯の成り立ちとむし歯になりにくい食生活」です。

歯の豆知識

タイトル:歯科医院で使う麻酔のはなし

歯科医院で受ける麻酔の注射は、針先が目の近くに迫ってくるし、麻酔薬が注入される違和感もあったりして気が重いものですよね?でも、最近では細やかな配慮を何重にも重ねることで、注射の痛みはもちろん、違和感もグッと減らして患者さんにやさしい麻酔をしています。

歯科医院の麻酔 どんなのがある?

- 小さな痛みを消す!

表面麻酔

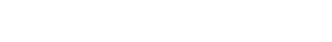

局所麻酔の一種で、歯ぐきに塗り、その表面を麻痺させて痛みを消します。歯の痛みを消すことはできませんが、注射のチクッとする痛みを消すことができ、また麻酔薬を注入したときのズーンとする鈍い痛みや違和感をやわらげます。

注射が苦手な人は「表面麻酔をしてください」と治療前にお伝えください。

麻酔薬が唾液で流れないように、お口の中にガーゼやロールコットンを入れてブロックし、乾かした歯ぐきに塗った麻酔薬が垂れないように数分待つと効いてきます。

むし歯・歯周病の治療や抜歯に。

1. 浸潤麻酔

いわゆる「歯医者さんの麻酔」です。局所麻酔の一種で、麻痺させたい箇所に近い歯

ぐきから麻酔薬を注入します。歯科医院でいちばん多く使われている麻酔法で、

むし歯治療に、歯周病治療にとさまざまな場面で登場します。

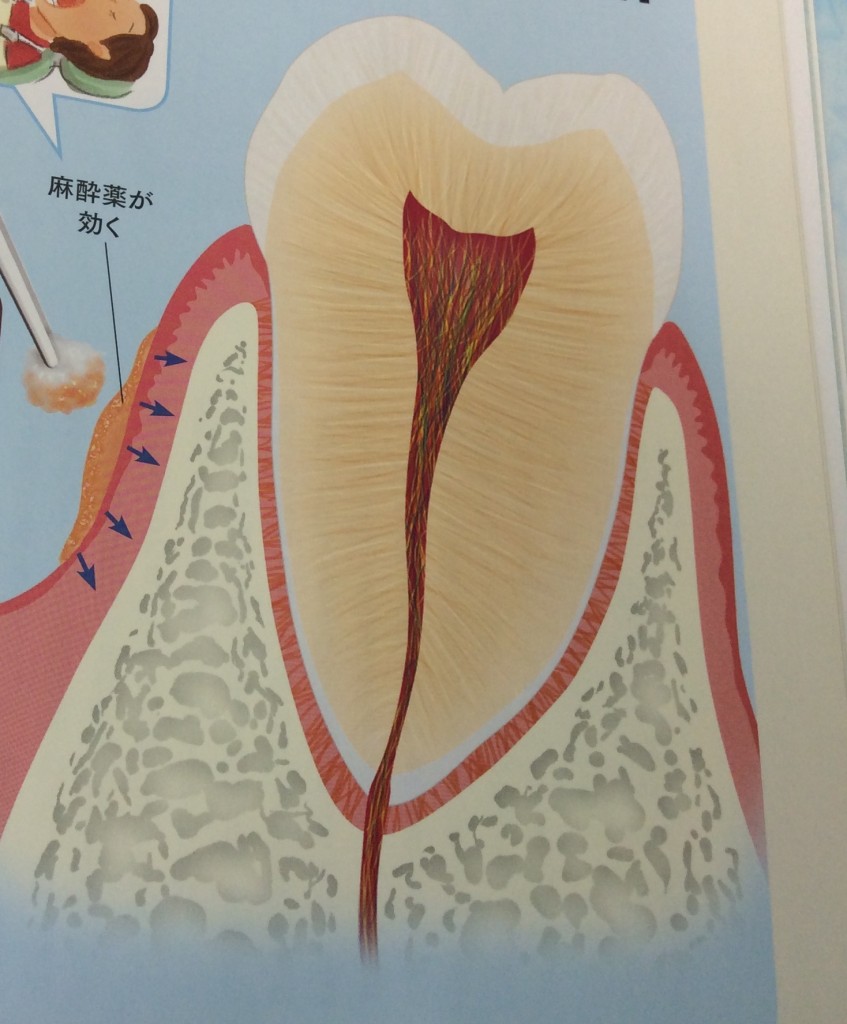

「浸潤」麻酔と呼ぶのは、注入された麻酔薬が歯を支えている骨(歯槽骨)にしみ通り、歯の神経に届いて効き目を発揮するからです。歯槽骨の表面は皮質骨といって硬いのですが、その内面は海綿骨と呼ばれる粗い軽石のような骨のしくみになっています。注射して数分すると麻酔薬はここを通って歯の神経へと到達し、2~3歯の範囲に聞いてきます。

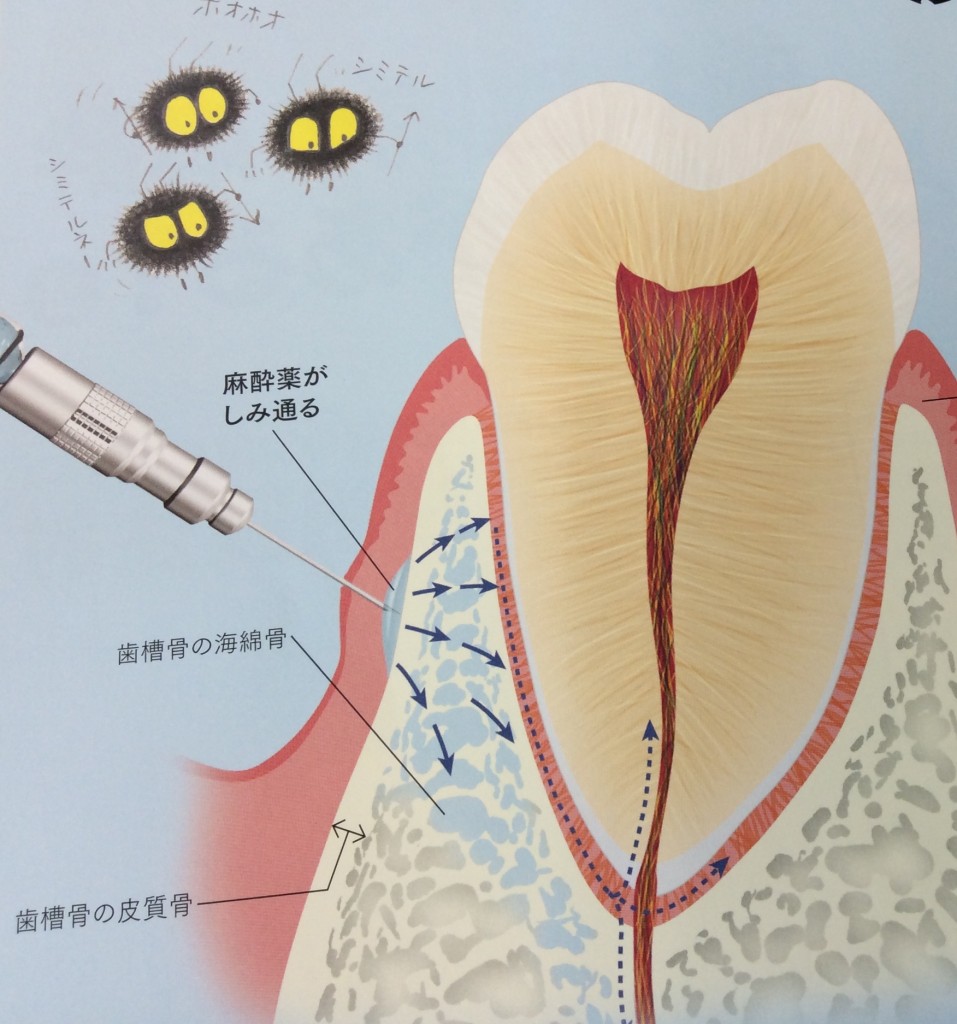

- 歯根膜注射

浸潤麻酔の仲間に歯根膜注射という方法があります。歯を包み込む歯と骨(歯槽骨)をつないでいる靭帯である歯根膜に麻酔薬を注入し、しみ込ませます。②-1の浸潤麻酔がなかなか効かないときによく用いられる方法で、麻酔薬のしみ込みを阻む組織がないため、注入すると歯根膜をつたってスッと聞いてきます。

ここに注意!

- 歯と骨をつなぐ歯根膜に針を刺して薬を流し込むため、麻酔が切れてからも、咬むと歯が浮くような感覚が1~2日ほど残ることがあります。

- それほど頻度は多くありませんが、歯根膜の周囲が汚れていると、針を刺した傷に細菌が入って炎症を起こすことがあります。咬むと痛みますが、数日すると治まってきますので、ご心配いりません。

- 親知らずの抜歯や痛みの激しい神経の治療に。

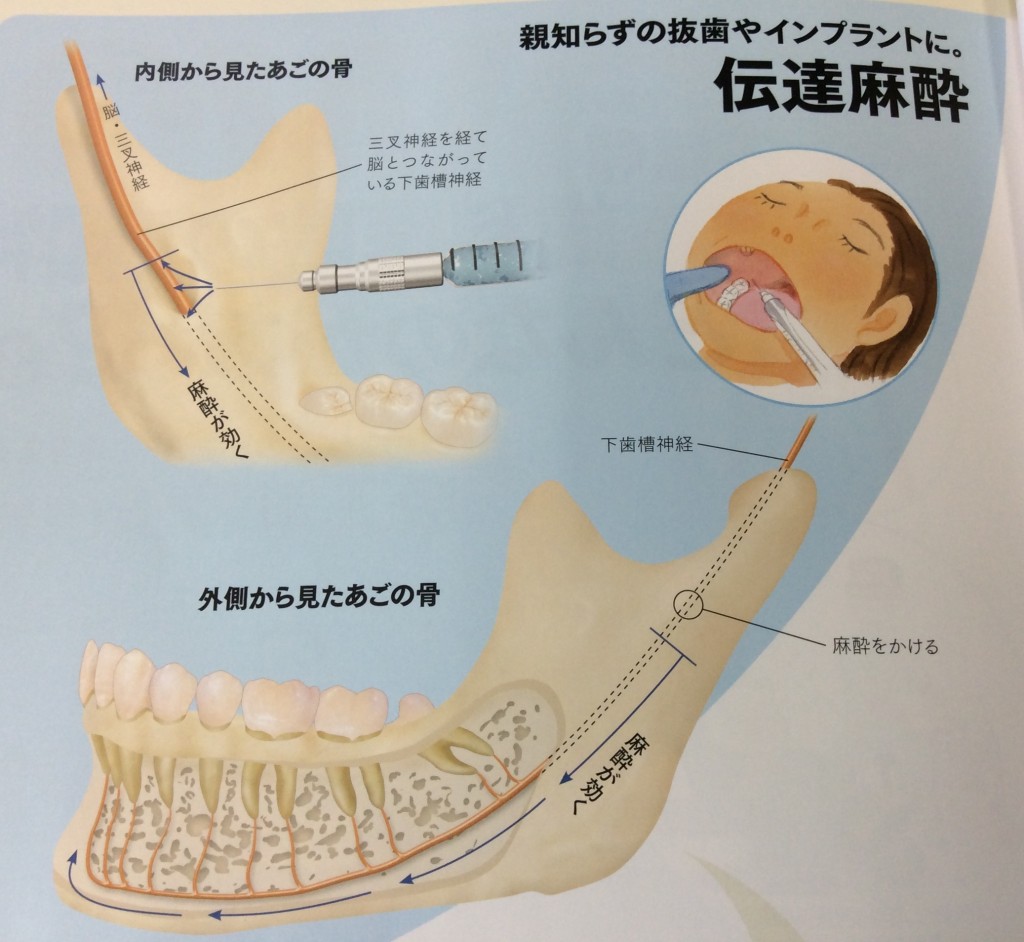

伝達麻酔

伝達麻酔は、枝分かれした小さな神経に効かせる局所的な麻酔ではなく、口の奥の方を通る三叉神経の支流の太い神経の根元の近くに麻酔注射を打つというものです。

注射を一本打つだけで、この太い神経から枝分かれしている細かい神経の末端までドンと広範囲に効きます。つまり、下あごの太い神経の近くに麻酔すれば、下あごの片側全体に麻酔を効かせることができます(ただし、奥歯頬側の歯ぐきを除く)

この麻酔は長時間に渡ってしっかりと効果が続くので、親知らずの抜歯やむし歯が大きく神経を取らないといけなくなった場合に用いられます。また、一度に広範囲の処置をする場合や、浸潤麻酔だけでは効かない患者さんにも用いることもあります。

ここに注意!

- 伝達麻酔の注射は長く効くので、治療終了後もしばらくはしびれが続きます。また、舌や唇も一緒にしびれてしまいます。ご不便でしょうが、麻酔が切れるまでしばらくの辛抱をお願いします。

- 周りにある筋肉や靭帯が針で少し

傷つくことがあり、口を開けにくくなることがたまにあります。通常1~2日で治りますので、ご心配いりません。

この他にも、吸入鎮静法(笑気)や静脈内鎮静法といった麻酔もあります。

吸入鎮静法は、治療に恐怖心の強いお子さんや、嘔吐反射が強い方、歯科治療が極度に苦手な方にぴったりな麻酔法です。笑気ガスと高濃度の酸素を鼻から吸入します。不安感や緊張した気持ちがやわらいで、リラックスし快適な気分になります。

静脈内鎮静法は、吸入鎮静法よりさらに効果が高いです。歯科麻酔専門医の管理のもと、血圧や心拍数のモニターや酸素吸入を行い、患者さんの全身状態を管理しながら、鎮静薬を点滴します。親知らずの抜歯やインプラント手術、持病のある方、強い歯科恐怖のあるかたなどに用いられますが、安全に行うには、全身麻酔に準じた設備と技術が必要です。